Irgendwie führen alle Wege, in dem Fall zwar nicht nach Rom,

sondern nach Barbegal und zu den beeindruckenden Ruinen eines wasserbetriebenen

römischen Mühlenkomplexes. Von Arles aus im

|

| Eine über 20 Kilometer lange Wasserleitung speiste neben den Mühlen auch Arles |

|

|

Stadtteil Pont de Crau schräg links

abbiegen in die Route de Barbegal, von Fontvielle aus nehmen Sie die Route des

Moulins, die das Örtchen in exakt südlicher Richtung verlässt, und biegen nach

ein paar Kilometern in die Route de Acqueduc ab. Wenn Sie von Arles aus fahren

hat das den Vorteil, daß Sie am Schloss von Barbegal vorbeikommen, wo Sie nicht

nur stilvoll heiraten können, sondern wo man gerne auch einen kleinen Empfang

mit Ihren zweihundert engsten Freunden organisiert. In Zeiten von

Facebook-Freundschaften wird das Château aber wahrscheinlich viel zu klein

sein.

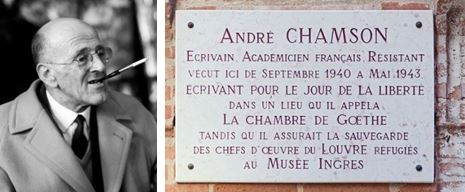

Château Barbegal im Zweiten Weltkrieg

Dieses Château war während des Zweiten Weltkrieges kurz, von 1943

bis zur Landung der Allierten an der Côte d’Azur, das Hauptquartier der 338sten

deutschen Infanterie-Division. Aufgabe dieser Truppen war der Schutz der

Mittelmeerküste von Sète über Montélimar und die Camargue bis kurz vor

Marseille, genau gesagt bis zum Cap de la Vièrge östlich von Carry-le-Rouet.

Hier befand sich zu jener Zeit eine zerfallende Kapelle, auf deren Türsturz man

heute noch die Jahreszahl 1753 lesen kann. Der vielbesuchte Ort mit einer

sitzenden stillenden Madonna Aussicht ist mittlerweile renoviert.

|

Die Reste der Mühlen-Fundamente sehen eher unscheinbar aus

|

Das Château hatte während der deutschen Besatzungszeit einen

Kommandanten, der, zumindest vom Namen her, bestens in diese feudale Umgebung passte:

René de l'Homme de Courbière hieß der Generalleutnant, der die Division am 10.

Januar 1944 von Josef Folttmann übernahm. Courbière war ein Enkel von Guillaume

René de l’Homme, Seigneur de Courbière, der einer alteingesessenen

protestantischen Adelsfamilie der Dauphiné entstammte, die im 17. Jahrhundert

nach Preußen ausgewandert war. Sein Großvater hatte es bis zum preußischen

Generalfeldmarschall gebracht und eine Reihe von damals den Offizieren

verbotene Duelle überlebt.

Noch im August 1943 hatten erstmals amerikanische

B-17-Bombergeschwader in Südfrankreich angegriffen, zunächst die Flughäfen von

Istres und Salon de Provence. Am 24. November wurde Bomben auf die Hafenanlagen

von Toulon geworfen und vor allem waren es Zivilisten, die umkamen. 450 toten

Franzosen standen 50 getötete deutsche Soldaten gegenüber. Ein paar Monate

später konnte von ernsthafter deutscher Verteidigung schon nicht mehr die Rede

sein. Die Resistance berichtete den Alliierten von Panzerattrappen aus Holz,

die um das Schloß von Barbegal herum aufgestellt waren, und die es letzten

Endes davor retteten, bombardiert zu werden. Als sich Courbière entschloß, mit

seiner Division abzuziehen ging es durch das Rhônetal nach Norden und dann über

Belfort ins Elsaß.

|

Teilweise noch gut erhalten: Die Wasserleitung

|

Ein industrieller römischer Mühlenkomplex

Von der Terrasse des Schlosses hat man bereits den Blick auf den

Hang mit der römischen Wasserleitung und den Ruinen der Mühlen. Wichtig ist der

Plural, denn dies ist ein ganz besonderer Ort. Obwohl wir normalerweise mit der

englische Tuchproduktion in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Beginn

der Industrialisierung verbinden, gab es hier bereits einen großen

Industriekomplex im 3. Jahrhundert. Die Römer hatten hier einen genialen industriellen

Mühlen-Komplex installiert. Insgesamt sechzehn Wasser-Mühlen waren in einer Doppelreihe

hintereinandergeschaltet.

Dem Entdecker der Anlage, Fernand Benoit, wurde oberhalb der

Mühlen eine Gedenktafel errichtet. Ende der 1930er Jahre fanden hier erstmals

archäologische Ausgrabungen und Untersuchungen statt. Wieder einmal bestätigt

sich an dieser Stelle: Man sieht nur, was man weiss. Denn die meisten, der

allerdings immer noch wenigen Besucher dieses mehr als zwanzig Kilometer langen

Doppel-Aquädukts gehen nur die letzten dreihundert Meter entlang der

Wasserleitung und vor bis zu dem ziemlich steil abfallenden scheinbaren Ende,

werfen noch einen Blick ins Tal und gehen wieder zurück zum Auto. Dabei wird es

hier erst interessant.

|

| Der Verlauf der Wasserleitung. Bild A. Chenet |

|

|

Hier und unten die doppelte Anlage der Mühlen. Bild: Danke an Walter Kuhl.

|

|

Die Rekonstruktion der Anlage durch Professor Cees Passchier von der Uni Mainz. Danke für das Bild!

|

Vier Tonnen Getreide wurden täglich verarbeitet

Die Wasserleitung teilt sich nämlich an dieser Stelle in

eine, die in einem rechten Winkel nach Arles führt und in eine, die die Mühlen

antrieb. Diese hintereinandergeschalteten Mühlen aus dem zweiten oder dritten

Jahrhundert, so Professor Cees Passchier vom Institut für Geowissenschaften der

Universität Mainz, der mir auch die Schemazeichnung der Anlage zur Verfügung

stellte, hatten eine beachtliche Kapazität. Mehr als vier Tonnen Getreide

konnten hier jeden Tag verarbeitet werden. Was mit dem Mehl geschah, ist

unklar. Für die Versorgung von Arles alleine, wäre die Menge viel zu groß

gewesen. So wird vermutet, daß aus diesem Mehl auch Schiffszwieback für die

römischen Kriegsschiffe produziert wurden, die in Arles und Fos anlegten.

Vom Frühsommer bis zum Herbst stand die Anlage still. Dann

versiegten regelmäßig die beiden Quellen von Mollégès und Paradou, die die

Leitungen speisten. Dieses technologische Meisterwerk ist sicher einer der am meisten

unterschätzten Orte in der Provence.

.JPG)

.jpg)

.jpg)